|

|

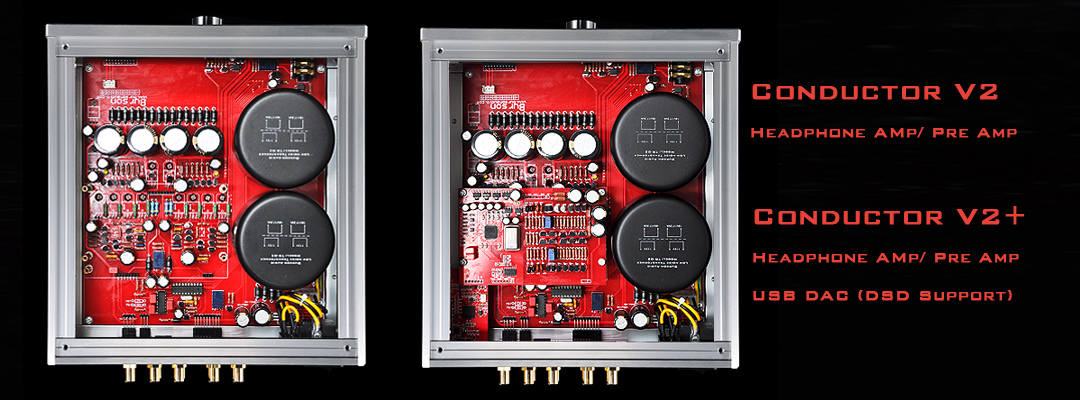

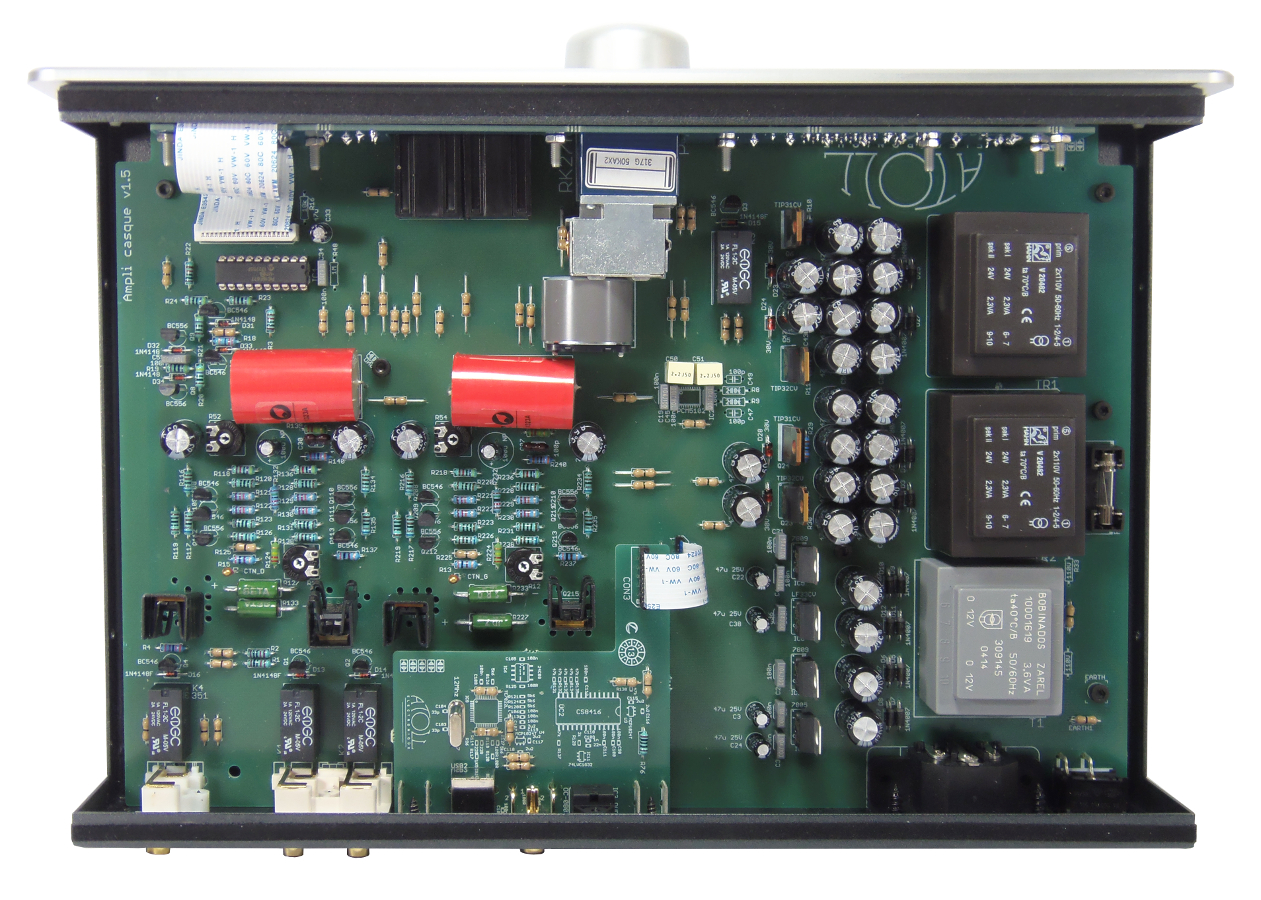

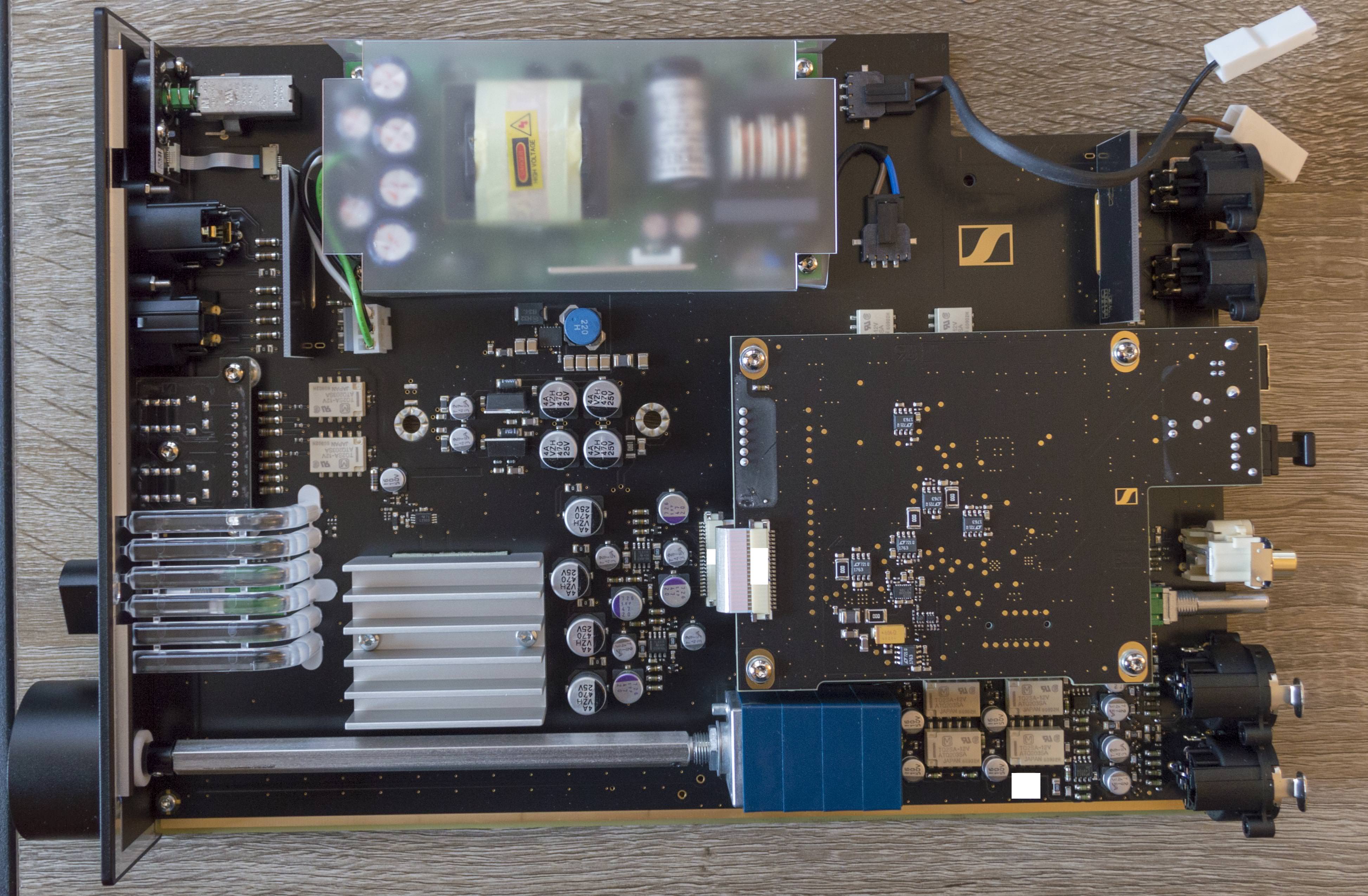

最近ヘッドホンの使用率が上がっているので、まともなヘッドホンアンプが欲しくなった。何をもってまともと言うかは分からない。PMA-60のヘッドホンアンプは標準よりは良いヘッドホンアンプだ。下手なヘッドホンアンプよりも音が良い。しかし、とにかくもっと良いのが欲しい。それで目を付けたのがATOLL HD120。とりあえずひと仕事終えたから注文した。 HD120にした理由は、まずスペックで絞り込んで、DAC内蔵、USB接続、手ごろなサイズであること。次に部品点数が少なくシンプルな回路構成であることを条件に選んだ。 特に部品点数は重要で、私はケーブルを制作する場合は部品の音質はすべてチェックしているのだが、そうしていると部品の音の悪さと言うのが痛いほどわかってくる。 例えばフルテックのRCAプラグFT-111(G)。確かにFT-111(G)はカナレのF-10よりは音が良いが、プラグのあるなしで比べるとかなり音が悪くなる。多分フルテックの人が聴いたら真っ青になっちゃうんじゃないかな? つまり良い部品であっても相対的には音が良いってだけで、絶対的には音が悪い。それでも使っているのは必要悪で仕方なく使っているのである。使わざるえないからね。 では電子部品はどうか?RCAプラグで真っ青レベルで音が悪くなるのに、より複雑な電子部品は推して知るべしだろう。 アンプに大量の部品がズラーっと並べられていたら、音質劣化要素が大量に並んでいるようにしか見えなくなる・・・部品による音質劣化はそれくらいのインパクトがある。 音質劣化ゼロの部品なんて存在しないし、そもそもアンプは市販部品の寄せ集めである。なので音の悪い部品で構成せざるえない。その制約の中で良い音を出すにはどうしたら良いだろうか? 考えうる対策としては ・部品点数を減らす。 ・部品自体の音質を上げる。(音のマシな部品を選んで使う) ・回路を工夫する。 と言ったところだろう。 これは音楽性を上げるためでもある。ここで音楽性についても書いておこう。 端的に言うと、オーディオにおいて「音楽性の高い音」と言うのは、まず第一に「感情を表現できる音」のこと。他に音楽性が高いと思える要素があったとしても、まず感情を表現出来なければまったく意味がない。感情を表現できないのに音楽性が高いってことは絶対にありえないからだ。 ではどのような手段をもって感情表現を上げるか?と言うのが重要になるのだが、結論から言うとローノイズ化することが感情表現力を上げる唯一の方法で、それ以外の方法では理論上不可能と結論付けている。 ここで言うノイズとは「音の波形に微妙な変化をもたらしてしまうものはすべてノイズ」と解釈すれば良い。そうすると理解がすごく簡単になる。例えば上で上げたプラグによる微妙な波形の乱れもノイズと解釈することができるし、ICチップなどの半導体部品やコンデンサーやコイル、抵抗、基板などを通過した時の波形変化も部品によるノイズが印加されたと解釈することができる。もっと拡大して電気領域だけでなく機械振動領域まで解釈を広げると、アンプの自己振動や、ヘッドホンなら、振動板素材だけでなく、ハウジングやパッドの固有振動なども波形をゆがませるノイズと解釈できるので、とにかくオーディオを構成するあらゆる部品がノイズを発すると解釈することができる。そう考えるとオーディオは何をやっても音が変わると言うのも当たり前だと分かってくるだろう。結局オーディオはノイズとの闘いである。むしろそれだけと言っても良い。 ・・・で、こういった微弱なノイズがどういう悪さをするのか? そこでローノイズ化すれば感情表現力を上げられると言う話に繋がる。 音楽に微弱なノイズが混入すると、音色に微妙なゆらぎが生じる。その揺らぎが音色の微妙な変化をスポイルしてしまう。つまり歌手の微妙な声色の変化も分からなくなってくるので、当然感情表現もどんどんスポイルされていくというわけだ。 また音色に揺らぎが生じると言うことは、当然音色の階調性が悪くなると言うことでもある。階調表現が悪くなると楽器の細かなニュアンスなども分からなくなってしまうし、全体的には雰囲気の出ない音になる。ノイズを増やして良い事なんて何一つないのだ。 。。と説明してみたらたった数行で終わるような単純明快な答えだ。 ここまで分かってくると原理主義にならざるえなくなってくる。音楽性と言うものは演出で達成するものでなく原音忠実性の高さで達成するものだ。中には音楽性を音質と切り分けて演出と考える人もいるがそれは間違った理解だ。音楽性の高さは言い換えると原音忠実性の高さであり音質そのものだ。演出で音楽性を上げることは絶対にできない。なぜなら音楽性を上げるのに絶対必須な感情表現力はローノイズ化でしか達成できないし、演出をすると言うことはノイズを増やすことに他ならないからだ。また究極的な話をするならオーディオにおいて好みと言うものも存在しない。あるのは良いか悪いかだけ。なぜなら音を弄った段階で音楽性が、表現力が低下する宿命にあるからだ。 だが「癖はあるけど音楽性が高いものはある!」と反論する人はいるだろう。これはいくらローノイズ化しても人間の耳に検知不可能なレベルまでローノイズ化できないと言う問題に起因している。人間はプラグの音質の違いすら簡単に検知してしまうから、オーディオシステムには必ず検知可能なノイズが存在することになる。 経験上、音のキャラクターと言うのはこのノイズバランスの偏りによるもので、ローノイズかどうかはあまり関係はない。ローノイズかどうかは表現力に効いてくる。ノイズを極限まで減らせば、完全なノンカラーレーションになるのだろうが、現実的には実現不可能だ。ローノイズ化して音質を上げても、音のキャラクターが薄くならないのは、現実世界ではノイズをちょっと減らして相対的に音が良くなったとか言っているだけで、絶対的にはノイズまみれのままと言うことだろう。そんな状態では音のキャラクターを無くせないのは当然と言える。この話を聴くと「オーディオってやるだけ無駄じゃね?」と思う人がいるかもしれない。それでもやるのは少しでも音が良くなった時の感動は他に変えられないものがあるからだ。 それで、「癖はあるけど音楽性は高い」状態と言うのは「ローノイズだが、ノイズバランスが偏っている。」そういう状態だと考えればいい。癖があるから、個性があるから音楽性が高いってことは絶対に無い。 音のキャラクターがノイズバランスの問題と言ったのは、ニュートラルな音も癖と癖の組み合わせで作れてしまうからだ。ニュートラルと言うのはノイズバランスが整っている状態と考えれば良い。もっと深く突っ込んで考えると、オーディオにおいてニュートラルな音と言うのは本質的に癖がないという意味ではなく、ニュートラルに聴こえる癖を持っているということだ。癖と癖を組み合わせて出来るのに癖のない音のわけないからね。ニュートラルと言うキャラクターだと思えばいい。故に「ニュートラル=癖がなく表現力に優れる」ということではないので、誤解しないように。ニュートラルな音でも癖が強すぎると、「何を聴いてもニュートラルに聴こえる。表現力が大したことない」ってな音になる。理論上、検知不可能なレベルまでローノイズ化すれば固有のキャラクターは無く、表現力は圧倒的なレベルになるはずだが、あくまで理想的な状態の話だ。あとは個人的な意見だが強烈なキャラクターを持ったものよりも、ニュートラルに近い音に越したことはない。確信的な意図をもって作られた音とピュアな音、どちらが良いだろうか?私は後者の方が良い。そのほうが違和感が少ないし。映像で言うと自然な色合いを良しとするのは当たり前のことだろう。 話がそれてしまったが要はシンプルな回路構成で、自作の人たちが作っているようなものが良いってことなのだが。実際自分で作るのが一番良いと思うが、買うとなると自分の思想に近いものを買うとなる。 ただし、部品を減らせば部品のノイズは減らせるが、減らしたいのは部品ではなくノイズであるので、部品が多くても音が絶対悪いと言うわけではない。特性を改善するために回路を追加すると言うのはあるからだ。だが同じ性能なら部品は少ないほど優位と言って差し支えないだろう。 私が言っていることは思い返せば常識的な話だ。特別なことは何一つ言っていない。なにせどこのメーカーも「経路を最短距離で〜」「ロスを最小限に〜」みたいな話はするわけだし、少なくともカタログを飾るお題目としては存在するわけだ。その結果出来上がるのが部品てんこ盛りの製品だったりするわけだから、首を傾げるし、部品の音の悪さを軽く見ている開発者は多いのだと思う。いや開発者は分かっていても「見栄えを良くしろ」とか「やってる感を出せ」とかあれこれ口を出されるのかもしれないが。 でどれを買うか?なのだが、純粋なヘッドホンアンプなら私にの考えに沿ったものは結構ある。beyerdynamic A2やBURSON AUDIO Soloist SL MK2、昔はLehmann Audio Black Cube Linearなんてのがあった。 ところがDAC複合機となるとごちゃごちゃした作りのが多くて欲しいと思えるのが少ない。そこで候補に入れたのが BURSON AUDIO Conductor V2+, ATOLL HD120, RME ADI-2 DAC FS, Sennheiser HDV 820, 以下の内部画像は拾いもの。  ・BURSON AUDIO Conductor V2+  ・ATOLL HD120(画像はHD100のもの)  ・RME ADI-2 DAC FS  ・Sennheiser HDV 820 BURSON AUDIO Conductor V2+は現在中古でしか手に入らない。トランス2つでシールド付きと言うこだわりよう。一時期すごく欲しくて注文したら業者から「めんごめんごもう売れちゃったよwww」と言ってきたので「俺には縁がないんだな」と興味を失ったので候補から脱落。 ATOLL HD120は内部見る限りたぶん音が良いと思う。だが全然話題にならない超マイナー機種だ。どうして話題にならないんだろう? RME ADI-2 DAC FS これは安心安定のRMEで評判は良い。これの上位のバランス仕様は内部の部品密度が上がってしまうのでそこがいただけないと思うのだが、シングル仕様のADI-2 DAC FSは良い感じだったので候補に入れた。 Sennheiser HDV820 マルツで買ってきたかのようなスイッチング電源に出力段TPA6120A2×2の構成。ヘッドホンアンプICを使ってはいるがTPA6120A2はポテンシャルのあるチップなので問題はないだろう。DR.DAC3も同じチップ使っているが改造するとHD650(改造DR.DAC3)でHPT-700(PMA-60)を超える音質を出せるようになる。つまりTPA6120A2は周辺回路次第でそれ以上の音質を出せるポテンシャルがあるといって良い。HDV820がそのレベルに達しているかは聴かないと分からないけど。メーカーがヘッドホンアンプICを使っているのを言わないのは消費者が持つイメージが悪いからってだけで、開発側としてはポテンシャルがあるからあえて使っているのだろう。そうでないとこのクラスのアンプにわざわざ使わんと思う。チップが駄目ならDACもチップ使ってんだろって話になるしね。材料費に対して価格が上がっているのは「HD800を鳴らしきる!」と音質を担保するために音を詰めたのだろうから、その手間暇で価格が上がってしまったのかもしれないし、もしくは単純にブランド力を維持したいと言う理由かもしれない。価格が上がる理由はいくらでもあるのだが、とりあえず30万はお高いし、そもそもHD800を持っていないので脱落。15万くらいなら欲しいアンプだ。 よってATOLL HD120とRME ADI-2 DAC FSの一騎打ちだ。 この2機種でSNなどのスペックで言うならRME ADI-2 DAC FSと言うことになる。上で音楽性を上げるにはローノイズ化しろと書いているのだからそれに従うならその通りだ。だが、残念ながらこのカタログスペックは当てにならない。 なぜなら上で言っているローノイズ化と言うのは信号がプラグを通った時に起きる波形変化レベルも含まれるから。当然このレベルの違いはカタログスペックに表れないし、もし表れていても読み取るのは不可能だ。 もう一つはこういうアンプは特性上げるのにフィードバックと言う技術を使っている。他社と使っている部品のレベルは変わらないのに、アホみたいに特性は良い。そういう製品があるけど、理屈で考えたら「他社と同じく部品メーカーから買ってきた寄せ集め部品で組んであるのにそんなに差が出るのはおかしいでしょ?一体どこでノイズを減らしているのか?」と疑問に思うはず。で、こういう特性の良い物はフィードバックをたくさんかけているわけだ。だがこのフィードバックと言うのは原理を考えたら分かることなのだが、「高周波特性を悪化させる代わりに低周波特性を改善している」と言うトレードオフがある技術だ。つまり低周波ノイズは減らせるが高周波ノイズは増幅してしまう欠点がある。もちろん低周波域での特性は上げられるメリットがあるのでフィードバックを掛けたから音が悪いと言うわけではないのだが、良いと言う保証にもならない。もしフィードバックに音質的弊害がないのなら、掛けなきゃ損。みんなフィードバック掛けまくって世の中特性の良い商品で溢れているはず。でも実際はそうなっていない。つまりはそういうことである。 また、フィードバックを掛けると帯域を増やせるが、帯域を増やせば増やすほどノイズに対して脆弱になるという欠点を忘れてはいけない。帯域が増えるとその分余計なノイズも増幅してしまうからね。一般的には広帯域ほど高音質だと思われがちだが、それはノイズが全く存在しない静寂の世界での話だ。現実のオーディオはそんな綺麗な系ではないし、むしろノイズまみれだといって良い。こういう汚い系では必要ない帯域まで再生できますと言うのはオーバースペックどころか音質を低下させる害悪になってしまう。本来はノイズ源を直接取り除いて静寂の世界を作るのが正攻法なのだが、それが出来ない場合は帯域制限をするのが現実的な方法だろう。例えばATOLL HD120はスペックにスルーレートが書いてあるが3μsと特に速くはない。3μsだと四角波を入れてもなまった波形しか出てこないスピードだろう。これのどこが誇れるスピードなのか?と思うのだが、これは意図的に高速応答は追及していないと言うことなのだろう。 では、選ぶうえでRME ADI-2 DAC FSに悪いところはあるのか?と言われたら特にない。人気なので気に入らなければ高値で売り払えるだろう。そこが定番品の強みだ。 合理的に考えればRME ADI-2 DAC FSだが、そこで「他人と一緒は嫌だ」と言う健全な感情が働く。またRME ADI-2 DAC FSはスペックでは手堅く纏まっている。だがそれだけだ。言い換えれば、測定できる部分においては気を使って作っているが、測定に表れない部分まで気を使って作ったって感じはしない。要は部品に拘ったり振動対策したりそういうオーディオチックなところが全くないのでそこに面白みを感じない。プロ用機器のメーカーなのでそういうもんなのだろうけど。 と言うわけでRME ADI-2 DAC FSも脱落。ATOLL HD120に決定した。「他人と一緒は嫌だ」とか「RME ADI-2 DAC FSを選ぶのはつまらん」と言うだけで決めたと言うのはあれなのでRME ADI-2 DAC FSに対する優位性も一応書いておこう。 ・電源がリニア電源で、トランス3つ、レギュレーター8つの構成。 トランス2つ構成はあるけど3つ構成は珍しい。デジタル部とアナログ部に分けていると言うわけか。またトランス3つ、レギュレーター8つと言うのも部品が増えるという点ではマイナス。しかもコンデンサーがてんこ盛りになってしまっている。だが、電源分離や電圧の安定化と言う観点ではプラスと言える。どちらが良いのか何とも言えないがとりあえずこのメーカーを信用してあげることにしよう。少なくとも物量に関してはRME ADI-2 DAC FSよりも奢っている電源と言える。 ・電源ケーブルで遊べる。 です。。。正直RME ADI-2 DAC FSに優っているのはこれくらいかな。機能面で言うとXLR出力もないし、24bit/192KHzまでしか対応してないし。個人的にはいらない機能ばかりだから良いけど。唯一の不安はUSB接続時の安定性だが、安定しなかったらRME ADI-2 DAC FSかその他のに買い替えよう。PMA-60と同じX-MOSだからたぶん大丈夫と思いたい。 ※追記_20210110 HD120が届いたのでさっそく聴いてみた・・・と言いたいのだが、USB接続で音が出ない。PC2台とも同じ症状だ。これはパソコンの問題なのか、HD120が初期不良なのか分からない。これがmade in franceのクオリティかw 初期不良だったら交換すれば良いのだが、仕様だったら嫌だなぁ。後日、購入したsun windか代理店に問い合わせてみよう。 とりあえず聴いてみたいのでUSB接続直結は諦めてDR.DAC3をUSB接続にして、DR.DAC3からHD120に光接続することにした。DR.DAC3をDDコンバーターとして使ったということ。 試聴にはEPT-700を使った。(手元に転がってたので) さて、その音。傾向としてはニュートラルだがややクリア傾向と言った感じ。正直、初めは大したことないかなと思った。クリアだけどしなやかさが不足してて音色の色彩感も薄い。そのせいで音も軽く感じる。ところが、改造DR.DAC3と比較すると、改造DR.DAC3が濁って聴こえる。 この改造DR.DAC3、詳しい改造方法はOPアンプ交換だけでなく公開したくない方法も使っているので伏せさせてもらうが、HD650(改造DR.DAC3)でHPT-700(PMA-60)を超える音質を出せるパフォーマンスには仕上がっている。と言うことはHD120はPMA-60を基準にするとHD650とHPT-700との音質差以上の差があると考えて良いのだろうね。HD120は解像度やクリアネスという意味では価格以上のパフォーマンスがあると言っていい。ただ、現状では表現力は単体で聴いて感動できるレベルではない。と言ってもPMA-60や改造DR.DAC3と比べるとちょい良いくらいの音色だけど。現在の私が期待するレベルには達していないのである。そこが単体で聴いて大したことないと思った理由であり、比較してすごいと思った理由だ。音色については、まだ鳴らして2時間もしてないのでエージングで改善すると思う。たぶん。「エージングしないで書くなよwww」と思われていそうだが、個人的には勢いで書いた方が筆が進むのだ。

2021/01/03 執筆

2020/01/10 公開

|